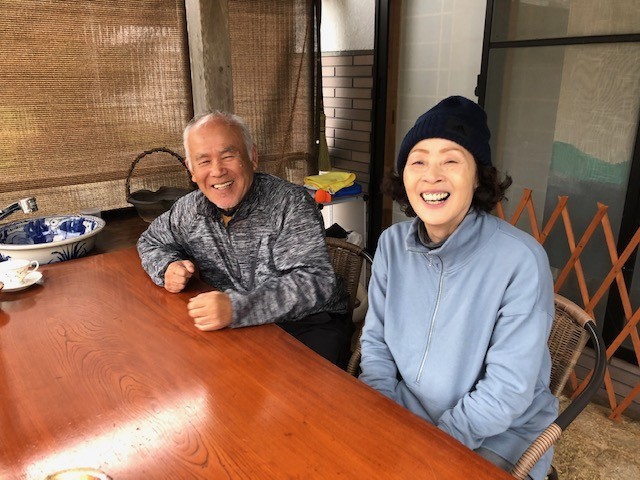

今回は、夢農人とよたメンバーである、有限会社はっぴー農産 黒野 貴義さんに、ご自身の農業スタイルや農業で大切にしていることについてお話を聞かせていただきました。

[2022年8月1日/有限会社はっぴー農産にて]

生産している主な農作物

はっぴー米(やさしいはっぴー米(農薬不使用米)・コシヒカリ・大地の風・にこまる)

はっぴーコーン(品種:しあわせコーン)

桃(日川白鳳・あかつき)

概要

▼所在地

愛知県豊田市四郷町西山76-2

▼出荷先・販売先

直売・飲食店・スーパー・生協など

日常の中で感動した原体験

私の両親が農家でして、「はっぴー農産」というネーミングも両親から引き継いでいます。

ですから、農家を目指すきっかけがあったというよりは、農業は私にとって日常そのものでした。

ただ、今でも忘れられない幼い頃の体験があります。

それは、直売で桃が売れたときのことです。

お客様がわざわざ味の感想を言いに来てくださったんです。

買っていただいた我々がお礼を言う側なのに、お客様に感謝されたことが幼心に不思議な感覚でした。

「なぜだろう?」と思いながらも、とても嬉しかった。

そのときの感覚を今でも覚えています。

こうして話してみると、「作ることよりも売ることにさらに喜びを感じた」というのが私の原体験ですね。

もちろん作る工程も好きですが、直売にこだわり続けているのはあのときの体験が大きいと思います。

農家はそれぞれに好きなことがある

農業にどっぷり使った学生時代を終えると、石川県で1年修行。

農業づけの日々を送りました。

生産者として一人前になるための貴重な時間だったと思います。

農家を目指す人の中には、「作っている時間」そのものが好きな人もいれば、「食べてもらっている時間」が好きな人もいます。

だから、作ることだけに集中をして「生産者」の道を極めるのも1つの選択です。

しかし私は、生産して終わらず、売るところまでやりたいという望みがありました。

つまり、届けるまで責任を持つ「供給者」でありたいと考えています。

「供給者」としてチャレンジすることは、お客様との距離が近いということです。

そのため、クレームやお叱りの言葉を直接いただくこともあります。

ただ、お客様が望んでいることを直接お聞きできるので私にとっては有り難いことです。

そして、「おいしかったよ」「来年もお願いね」と言われたときには心底嬉しく思います。

お客様の声を反映させる取り組み

お米は品種名で出荷する人がほとんどです。

私の場合は、自分の名前でお米を出しています。

なぜなら、他のお米と混ざってしまうことがなく、自分のこだわりの味が表現できるからです。

例えば、飲食店さん向けで人気なのは「にこまる」です。

お値打ち価格でたっぷりとお届けすることができます。

地元の方からは「大地の風」が好評です。

農産物というより商品をお届けしているという意識でいるため、2キロや5キロといった小袋も用意しています。

最近では、無農薬のお米が食べたいという方も増えてきましたので、そうした方には「やさしいはっぴー米」をお作りしています。

また、お米だけでなく桃も3キロや2キロの箱を揃え、できるだけお客様のご要望に合わせています。

このようにお客様のご要望を取り入れながら展開していくのも私のこだわりです。

お米が桃をおいしくしてくれる?

私は稲作がメインですが、桃も栽培しています。

これらは農作業の時期が重なってしまうため、ちょっと珍しいパターンです。

私の場合は、パートさんが協力してくださっているので成り立っています。

パートさんのサポートのお陰もあり、お米と桃それぞれに手をかける時間が生まれます。

例えば、お米は化学肥料や農薬を基準値の半分以下という「特別栽培基準」で栽培しています。

野菜も果物も基本に忠実に育てています。

とうもろこしは5時半から朝採りし、桃は木で熟させる。

そのため、「甘みが違うわね、おいしい。」と褒めていただくことも多いです。

土作りでは、もしかして日本一?というくらい多くの米ぬかをまいています。

米ぬかは微生物の餌になるので、米が桃をおいしくしてくれているかもしれません。

今後について考えていること

まずは、今後もお客様の不満を解決していくことを考えています。

売ることに関しては、やはり人口の減少が気になりますね。

ニッチ産業をつくったり、海外にも目を向けて新しい可能性を見出していきたいです。

夢農人への思い

農家というのは、自分も含めて情報発信がそれほど得意ではないです。

夢農人の場合は、農家だけでなく情報発信のサポートをしていただけている団体なので、発信力が1つの強みだと思います。

これからはITやデジタルにも関心を持って、今までと違う活動もやっていきたいです。

生産している主な農作物

国産 天然はちみつ

(愛西市・豊田市)

西洋みつばち・日本みつばち

概要

▼所在地

豊田市・愛西市

▼出荷先

名古屋市農業センター

刈谷ハイウェイオアシス

マルシェ出店

養蜂業へのチャレンジ!

酒井さんは高校のころからすでに農業の道へ進んでいこうと決めており、農業大学へ進学しました。

そして、大学で農業について色々学びながら、将来自分はどの農作物を育てどうやって生計を立てていくか、考えていました。

野菜だと、鮮度が勝負。商品価格の単価は安いので量を出荷することが必要となる。

お米は単価は高いが育てることが難しく大変でもあります。

そういった現実を踏まえながら考えていたときに、もともと父親が趣味で昔から飼育していた蜂”たちをみていて「養蜂農家」をチャレンジしてみよう!と思いたち、父親の蜂を利用して、農大祭で実際に販売をして手ごたえをしっかりつかみ、そう決めたなら、もっともっと、色々学びたいと、卒業後養蜂農家への修行に出ました。

師匠から学ぶ大切なこと…

80歳の師匠のもとで、蜂の特性や習性はもちろんのこと、長年の知識と感のなかで美味しいはちみつを作り上げていく師匠は、酒井さんにとってとても大きな存在だったと言います。

ただ、はちみつを採取するだけでなく、どうしたら美味しいはちみつを作り上げられるのか。そこにこだわる師匠。

そのこだわりを習得したいと思い、事細かなことまでとにかくたくさんの技術や知識を知ろうと師匠のもとで日々黙々を働いたそうです。

その働きの真面目さ、習得の力を認めてもらい「俺のあとを任せたいと思うけどどうかな?」と師匠からお声をかけて頂いたときに、再度“自分の本当にやりたい事”“自分の目指すべき夢”を見つめ直し、「自分に力で養蜂農家で独立します。」という答えだしたそうです。

その時の師匠が快く後押ししてくださったのを今でも感謝しているそうです。

「あいさいはちみつ」誕生!

2019年4月。

酒井さんは夢を叶えて「あいさいはちみつ」として養蜂農家として就農します。

独立にむけて、日本養蜂協会に登録し「天然はちみつ」として自分のはちみつを販売することを決めました。

若い世代、自分達と同じ世代の方にも、もっと「はちみつ」を日常的に食べていただけるものにしていきたいという想いもあり、パッケージデザインや出店販売でのイメージにもこだわっていこう!と考え、多くの方が「商品が売れるようになったら、ロゴやデザインをおしゃれにしよう」と考えがちなのですが、酒井さんはそうではなく、「スタートのイメージが大切。できる範囲内で初期投資としてロゴデザイン・イメージ作りをしていこう」と、瓶の大きさに合わせた商品ロゴやパッケージも考えてスタートをしたそうです。

自分自身で売ることが、一つの学びにつながる。

昔、養蜂農家の販売先といえば、道具などを仕入れる業者さん経由で販売してもらうことが一般的でした。

しかし、現在では外国産と日本産の価値の違いが消費者のみなさんにも理解していただけて、納得した上での商品価格を設定し販売することができるようになりました。

各農家自身で売っていくことが今では当たり前の業種となってきました。

お客様と対面で売ることによって、消費者の生の声を自分の耳で直接聞くことになります。

酒井さんは、色々な種類のはちみつを少しづつその場でテイスティングしてもらい、はちみつにも香りや味の違いがしっかりあるんだ!ということを、身をもって味わってもらいます。

そうすると、「すご~い!味が違う~!」と驚かれるお客様も多く、天然はちみつの意味を説明させてもらうと、納得してもらえる。という場合が多いそうです。

お客様の反応の反面、やはり自分自身で販売前にテイスティングし、ほんの少しでも納得がいかないものには、やはり「次はここを改善して、こういうはちみつの味に近づけたい」と思い続けるそうです。その理由が採取している場所の花の量であったり、作業中のほんの少しの部分の内容だったり…。職人の域である方法の追及です。

シンプルだけど自分の中でのこだわりがあります。

「酒井さんにとって一番のこだわりってなんですか?」と質問したところ、意外な答えが返ってきました。

「基本的なことを忘れずに、正しくやる事」

日常的な作業として毎日仕事をしていると、“ここは楽してもいいかなぁ~”という思いもでてきて、手抜きを考えてしまうことはあります。その気持ちを打ち消し、手を抜くことなく、どの仕事に対しても基本に忠実に丁寧に作業していくことが、

酒井さんにとっては一番のこだわりだそうです。

道具などでも簡単に作業量を減らそうと、農薬を使って手入れしてみたりすることもできます。

そういったことも一切しないと決めています。

味もまだまだ改善したい部分があり、さらに美味しい天然はちみつをみなさんに食べていただきたいと、絞り方や花の咲いている場所の移動も考えています。

身体に良いものだからこそ…

自分もまだまだスタートしたばかり。

日々色々なこと調べ、チャレンジしてみながら、進んでいます。

年代関係なく、毎日の食卓に“あいさいはちみつの天然はちみち”が置いていただけるのが夢です。

ぜひ、日々の食事に天然はちみつを取り入れてください。

とても健康にいいのがはちみつです。

珈琲に砂糖の代わりに使っていただいたり、ヨーグルトにいれていただいたりと、色々なレシピでお使いください。

夢農人メンバー、倉橋 幸嗣(花)の紹介で沖縄県八重瀬町の仲座ファームさんにインタビューしました。

[2020年1月11日/仲座ファームにて]

視察・インタビュー

こだわりノート 井上

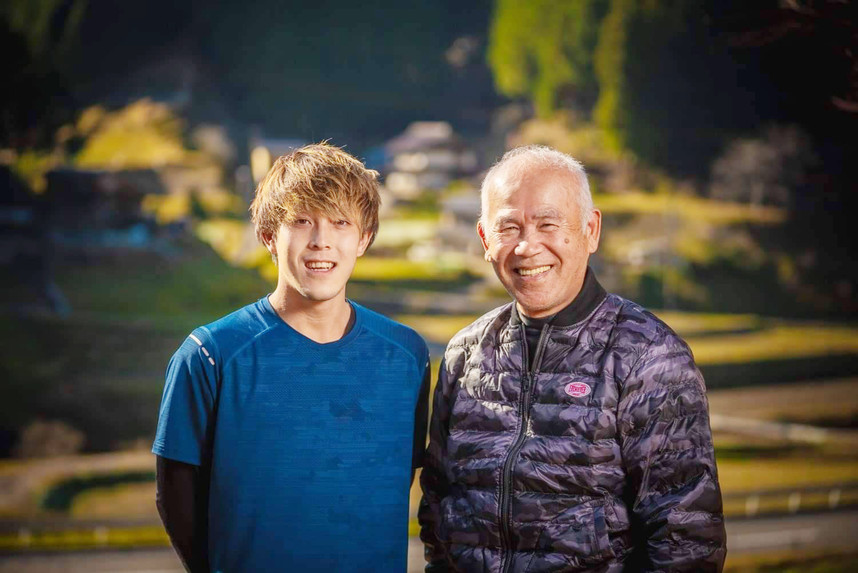

仲座ファーム仲座さんへの沖縄でのインタビューは、お天気キャスターの森田正光さんとともに行いました。

お天気キャスターの森田さんは、40年前に沖縄の島バナナの独特の美味しさに魅了されたことをきっかけに、昨今減り続ける沖縄の島バナナ農家を応援し、「島バナナ協会」を開設してブランド化に取り組んでいます。

→島バナナ協会特設サイトへ

概要

生産している主な農作物

マンゴー、島バナナ

所在地

沖縄県八重瀬町

栽培について

マンゴー栽培と鉄骨ハウス建設の勉強を積み、行政の補助事業を活用して2010年にマンゴーの鉄骨ハウスを完成させ、栽培をスタート。島バナナ栽培は、島バナナのブランド化に取り組む“島バナナ農家を応援する東京チーム(代表 森田正光さん)”と組んで、収量アップに取り組み中。

出荷・販売先

地元直売所・個人からの注文で直送(直接手渡し)

※新規でも注文があれば販売可能

アメリカのリンゴ農家から、実家のサトウキビ農家へ

農業を始めたきっかけは、祖父母が農家で、子供の頃サトウキビの収穫などを手伝ったことがあり、農業が楽しいと思ったことです。

僕に農業を継いでほしいという親の願いもあって、2006年21歳の時にアメリカ農業研修に参加しました。

そこで一緒に研修を受けた仲間に、今は夢農人で活動している倉橋くんがいました。

リンゴ農家での研修だったのですが、僕は腰を痛めてしまい、研修期間は2年のところ1年で帰国しました。

マンゴー栽培に夢を持つ

帰国後は父のサトウキビ栽培を手伝い、インゲン豆の栽培に取り組みながら、マンゴーの鉄骨ハウスの補助事業を、農協と八重瀬町役場と一緒に進めていきました。

マンゴーは、沖縄の特産物の一つですし、夢が持てました。

品質を上げて安定させ、周りの人に美味しいと言ってもらって、定期的に買ってもらえるようになりたいという夢です。

鉄骨ハウスを建てての経営計画を練ったり、名護市のマンゴー農家に視察に行ったり、マンゴー栽培の勉強をしながらサトウキビとインゲン豆を栽培していました。

2010年についにマンゴーハウスが完成し、マンゴー栽培を始めることができました。

マンゴーの品質向上と安定栽培を目指して

近所にもマンゴー農家は何軒もあります。

つまり、マンゴーのベテランであり先輩である方が近くに何人もいる環境なので、よく教えてもらいに行っています。

毎年、きちんと花が咲けば、マンゴーの実がつきます。

まだ、毎年花が咲くかわからないという挑戦段階なので、先輩から学ぶ日々です。

品質を上げ、単価を上げて、安定させていきたいです。

目下の課題は、害虫が多く傷物になってしまうことです。

害虫を出さないようにいろいろ取り組んでいますが、農家として、食べる人のことを思うと、農薬を撒く回数が多くなるのは問題だと思っています。

なるべく少ない農薬で、害虫を出さない状態になることが理想で、挑戦中です。

伯母の思いを継ぐかたちで島バナナ栽培を開始

島バナナの栽培を始めたきっかけは、伯母が育てていた島バナナを切り倒すことになったことです。

伯母の島バナナの木から小さい木を株分けしてもらい、僕の畑の片隅に植えたのが始まりです。

※島バナナとは

沖縄在来種の島バナナは、庭先などに植えられ、沖縄では昔から馴染みのある果実です。

甘昧だけでなく、爽やかな酸昧と豊かな香りがあり、独特の風昧が特徴です。

また、そのサイズは、通常のバナナの半分ほどで、とても小ぶりです。

島バナナの栽培は、台風や病害虫のみならず泥棒の被害も多く、生産農家が少ないため沖縄でも希少価値の高いフルーツです。

沖縄の農業は、泥棒との闘い、台風との闘い

最初は収穫時期も分からず、せっかく大きく実った島バナナを盗まれることもありました。

沖縄では、実った農産物が泥棒に盗られるのは日常茶飯事です。

マンゴーや島バナナといった果実は高く売れるので特に泥棒に盗られやすく、多くの農家が困っています。

また、島バナナは露地栽培なので、まともに台風の影響を受けます。

枝ごと折れる、株ごと折れる・・・。

マンゴーは、鉄骨ハウスなので、露地栽培よりはかなり影響を受けにくいのですが、それでも何年かに1度の大きい台風が来ると、被害を受けます。

台風の時期は、台風対策のために働くようなものです。

島バナナの泥棒対策は、永遠の課題

台風に関しては、パイプを立てて、実と枝を支えるという対策を始めました。

しかし、泥棒対策は、したくてもできない現実があります。

台風対策をし、台風から守った島バナナこそ盗まれやすくなります。

台風が去ったあと、3〜4日間で競り値が上がるからです。

森田さんが、島バナナ農家を応援してくれて、もしテレビ放送で島バナナのことを取り上げたら、価値が上がるので、すぐに盗まれると思います。

泥棒対策の囲いをしている農家もいますが、それでも盗まれるそうです。

囲いをするだけでも、相当の費用がかかり、島バナナの単価を上げなければ、やっていけません。

単価を上げれば売れにくくなります。

島バナナの産業化やブランド化が非常に難しいと言われているのはそういう事情です。

島バナナをおいしく育てる日々

沖縄ではバナナは真冬でも採れます。

他の季節よりも、熟すスピードがだいぶ遅くなりますが、常に採れるので、常に害虫・泥棒の対策を考えて次の手、そしてまた次の手を打っていこうと思います。

夏の台風でバサバサに切り込みが入ってしまっている葉を切り落として、新しい葉が出てくるのを待つ、というのが日々できることです。

切り込みが入った葉は、光合成機能が弱くなり、結果として実の育ち具合や美味しさに影響が出るからです。

それから、土をよくすることです。

実がふっくらと育つように、肥料をやっています。

2016年の夏は、台風が少ない年で、島バナナが多く採れ、1シーズンの総量で100キロを超え、とても嬉しかったです。

その頃から、もっと島バナナを植えたいと思うようになりました。

マンゴー栽培もですが、島バナナ栽培も、挑戦です。

島バナナの花

花が咲いたあと、実がなった島バナナ

島バナナの追熟/緑のうちに収穫され出荷されます。黄色〜黒が入るまで吊るして追熟し、食べごろとなります。

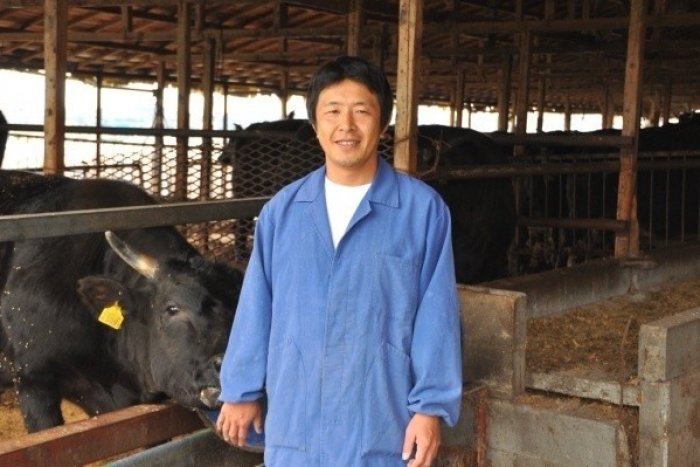

今回は、夢農人とよたメンバーである、559有限会社 大嶋茂希さんに、お米「ミネアサヒ」のおいしさをたくさんの人に知っていただくために自らプロデュースする大切さについて、お話を聞かせていただきました。

[2019年11月27日/559有限会社にて]

生産している主な農作物

ミネアサヒ

概要

▼所在地

豊田市余平町

▼栽培について

合鴨農法

前職は設備関係の自営業でした。

大嶋さんは若いころから、設備に関係する仕事をしており、自営業の社長として、

とにかく仕事、仕事、仕事で日々忙しく飛び回っていました。

近隣だけの仕事ではなく、色々なところからお声をかけていただき、必死で仕事をする毎日でした。

年齢的にもそろそろ仕事ことも考えていかないとなぁと思いながら、農業を本格的にやっていこう!とお米の栽培を学び始めたころ、

設備の仕事もしながら、農業もやってという二足のわらじ。

忙しさを手伝ってか、急に病気になってしまった大嶋さん。

何か月も入院をすることに…。

働き手が倒れてしまい、大嶋さんのご家族の生活は一気に変わってしまいました。

収入はなく、借金も増えていくばかり。

ずっと頑張ってきた559有限会社をたたもうか、どうしよう…。

という状態まで追い込まれていきました。

しかし、息子さんや、娘さんが率先して農業を手伝ってくれて、農業を継続していくことができるようになりました。娘や息子たちには、感謝という言葉以外には見つかりません。と、当時を振りかえりながら話してくださいました。

農業に本格的に取り組む

大嶋さんの住む地区では「ミネアサヒ」というお米が作られていました。

旭高原の麓にある水と空気の綺麗な地域。

地元のみなさんが育てているミネアサヒという品種は、その当時、他の地域ではあまり作られていなかったそうです。

そこで、大嶋さんは、この希少価値のある「ミネアサヒ」を自分の手で販売し、お米の美味しさを伝えていきたい!と考え、JAに卸すだけではなく、自分自身での販路開拓をスタートしました。

豊田市の商談会に参加させていただき、2社の方と実際につながることができて、

もう何年もお取引がつづいているそうです。

飲食店、スーパーなどには、自分自身からお米をもって行って

「ぜひ!1度食べてみてください。」と交渉されるそうです。

そして、先方からの連絡を待つのではなく、自分から、数日後に再度訪問する。

自分の栽培しているお米に自身はありますから、実際に食べて頂くのが一番知っていただくのには近道なんです。と大嶋さんはおっしゃいます。

イベントなどにも積極的に参加し、試食などもお客様にご用意して、実際に味わってもらいながら、納得してもらって購入していただく、対面販売。お客様に自分から声をかけ、かかわっていくことによって、何年も、何年もお付き合いできる、お得意様が増えていっているそうです。

最近ではSNSでのつながりも大切にして、実際に営業に行かれたりもするそうです。

ミネアサヒをさらに美味しく…

559では、少し変わった栽培方法で一部のお米を育てています。

それは、「合鴨農法」という方法です。化学肥料・農薬は一切使用しない栽培方法です。

ご自宅の目の前の高台に1区画だけ、専用の田んぼがあります。

毎年6月ごろ、京都から合鴨のひな約30羽を取り寄せます。

とっても小さくてかわいいひな。

このひなたちに田んぼで泳いでもらって、草を取り除いてもらいます。

ただ、合鴨を餌にしようと自然界の野獣はいつも狙っています。

その野獣対策にはとても苦労しました。

広い田んぼをどのように管理するか…。

色々悩み、合鴨が仕事をしてくれている間、田んぼにネットを張り、

さらに、近くで大嶋さんが見張るのが一番効果的だという事でした。

「無農薬のお米を探しています」

お米を実際に対面販売で売るようになって、多くのお客様からたずねられる言葉の1つに、

「完全無農薬ですか?」という言葉が頻繁にあるそうで、なぜ無農薬がいいのですか?とたずねると、「子供がアトピーで」「自分自身がひどいアレルギー体質で」という答えが多く返ってくるそうです。

流行りとか、なんとなく…といった理由ばかりではないんだなぁと実感されるそうです。

本当に困って探されている方に、喜んでもらえていると思うと、

これからも頑張って続けていかなければ!と思うそうです。

ご夫婦でささえあう…

取材でお伺いさせていただいた際に、イベントで559のお米を販売させてもらっていると、

何枚かの写真をみせていただきました。

いくつかの農家のお米と一緒に559さんのお米は並べられていました。

しかし、ほかのお米とはちがい、お米袋ではない、ほかの方法でおしゃれにパッケージされて販売されている様子の写真でした。

「おしゃれですね!大嶋さんが考えられたのですか?」とたずねると、

「隣にいる妻が考えました。彼女がいろいろいつも考えてくれるんです。おかげで、今回も外国の方などの観光に来られた方に評判がよく、たくさん売れました!」と教えてくださいました。

奥様は、どうやったら、559のミネアサヒを手にとってもらえるか、色々な場面でアンテナをはり、考えて生活しているそうです。これ!いいかも!と思ったら実際にそのパッケージで販売してみる。お客様の反応がどうか確かめてみる。フットワーク軽く色々チャレンジされているとのこと。売れたときは、とっても嬉しいんです!と満面の笑みでお話してくださいました。

ご夫婦で色々話合いながら、どうやって販売していったら、559のお米を喜んでもらえて、リピーターになってもらえるかを、普段からお話されていることにより、

お互いの得意部分を認め合いながら、支えあっていく素敵なご夫婦であることが、

取材中に何度も感じるお二人でした。

夢農人とよたには感謝しています。

本格的に農業に取り組みはじめてすぐのころ、色々インターネットで調べていたところ、

夢農人とよたの存在を知った大嶋さん。

まだまだ、知識の少ない自分を快くメンバーに入れてくださって、本当に感謝しています。

イベントでの販売の仕方や、個人の農家ではなかなかお声がかけていただけない情報も色々教えていただき、今現在、559がこうして頑張っていられるのも、メンバーのみなさんと知り合えたことがきっかけとなっています。

事務局の鈴木さんからのアドバイスもあり、進んでくることができています。

本当に感謝しています。お話してくださいました。

これからも、ミネアサヒのおいしさを全国に広めていってほしいです。

今回は、愛知県豊田市の苗農家さん、natural A 代表 浅井紀好(あさい のりよし)さんにインタビューしました。

苗農家として、土や堆肥へこだわり、育てる喜びをみなさんに実感してもらえる苗を出荷しながら、講師として実際の育て方まで伝えつづける浅井さんのお話を聞かせて頂きました。

[2019年10月30日/natural A にて]

視察・インタビューした夢農人メンバー

ゆめのたねファーム 高木 宏道(野菜)

mama's農園 野田 美香子(お米・野菜 他)

生産している主な農作物

花の苗 野菜の苗 シクラメン 菊 しいたけ 榊 など

概要

所在地

豊田市神殿町南横手7-1

出荷先・販売先

名古屋市専門店・農産物直売所・グリーンセンターなど

40年以上続く苗農家です。

浅井さんは、お父さんの代からの苗農家さんです。

豊田市の市街地から車で約40分。

国道から外れると鹿や猪に出会えそうな林道をぬけると、

そこにはいくつのも温室が立ち並ぶ景色が広がります。

敷地面積は約2,000坪。

浅井さんが就農されたころは、シクラメンとシンビジウムをメインに栽培し、出荷していたそうです。

そんな中、2001年「natural A」として浅井さん自身で新しい会社を設立しスタートをしました。

近年では、お客様の土離れが進み、花を送るという習慣も少なくなってきています。

そうであれば、シクラメンとシンビジウムだけに限らず、お客様が必要とする苗を色々販売していこうという方向性に変え、花の苗はもちろんのこと、野菜の苗の栽培も始めました。

現在では花苗が5割・野菜苗3割・シクラメンが2割くらいの割合で出荷をしています。1本、1本手作業で苗を丁寧に植え、50万~60万本の苗の出荷を目標に年間通して栽培・管理をしています。

土にこだわる

ハウスに並ぶ苗のポットは、根がぎっしりと張り込んでいて“しっかりした苗!”と感じます。

花も葉もイキイキと元気で生命力を感じる苗です。

素人の私たちが見ただけでもわかる、植えてみたくなる苗。

それには理由がありました。

浅井さんの土へのこだわりです。

natural Aでは、「プライムアグリ」という土壌改良剤を使用しています。

このプライムアグリというのは、信頼できる畜産農家さんとタイアップして考えられた、

有機肥料です。安全に使用できる土壌改良剤なんです。

プライムアグリは土の中の微生物のバランスを整えてくれます。

古くなっていく土が固くなっていってしまうのも防いでくれます。

その為、苗の根の発育を促進してくれて、苗が今、この栄養が必要!という時に必要な量の成分を吸収できるという、素晴らしい土壌環境作りを手伝ってくれます。

土壌がよくなり、土の中の菌や微生物が増えるということは、苗が病気になりにくくなり、野菜などもたくさん実ることができます。

お花も長期間綺麗に咲く花を楽しむことができます。

お客様にとって、自分の植えた花の苗はいつまでも綺麗に咲いてほしいなぁと思いますよね?

野菜の苗は、できるだけたくさんの収穫したいですよね?

natural Aでは、その願いをできる限り叶えていくことができる土を使用しているのです。

多くの方に綺麗な花を自分自身の手で咲かせてほしい!

浅井さんは全国にこのプライムアグリを使った、ガーデニング講座の講師を務めていらっしゃいます。

花をご自分自身の手で植えていただき、栽培の成長過程も楽しみの一つとして育てていただきたい。という熱い思いとともに、みなさんに伝え続けています。

実際、講座に来てくださっているお客様からのお声の中に「私、ガーデニングに何回かチャレンジしてみたけど、なかなか上手くできないのよねぇ。すぐ枯れちゃうの」というご相談もあるそうです。

そういったお悩みに、浅井さんは、花を植える際の理論、理屈まで丁寧に教え、「どうしたら上手く栽培できるのか。」ではなく、「何をすれば上手く栽培できるのか?」を伝えることにしています。

多くの“しなくてはいけない事”を覚えるより、少しの“してはいけない事”を覚えるほうが、誰でも覚えやすく、成功に近いからです。

覚えてもらった通りに育て、綺麗な花をたくさん咲かせました!と喜びの声が毎年、浅井さんのもとへ届くそうです。

花を育てる楽しさを、みなさんに知っていただく、体験してもらうことがとてもやりがいになっていると浅井さんは話してくださいました。

natural Aは堆肥の研究もしています。

プライムアグリの使用とともに、堆肥への研究も時間をかけて日々、続けています。

大きなストックヤードで堆肥を何種類かストックし、温度などを計測しながら、何か月もかけて最高の堆肥になるように作り上げています。最高の堆肥とは、土を完全に混ざり合い、匂いもなく、ハエやミミズが発生しなくなるまで、発酵しているもののことをいいます。

そのため、微生物が一番活動しやすい状態をキープしていくことが大切になってきます。

天気や気温も関係してくるため、色々な種類や状態のちがうものを試し、どの場合で発酵させると一番最適なのか、まだまだ日々研究中です。

ハウス内にも様々な工夫

たくさんの苗を栽培するにあたって、現在スタッフ人数は5名。効率よく仕事が進むように、色々な工夫がされていました。

ハウスの真ん中には長い鉄のローラーが設置されています。

このローラーの上に花の苗をいれたトレイを乗せれば、力を使わず、別のハウスへ一気にたくさんの苗を移動させることができます。

ローラー自身はお友達の工場から譲っていただいたリサイクル品だそうです。

女性スタッフさんでも負担が少なく作業ができます。

1つ1つが手作業のため、こういったちょっとした工夫が時間短縮になります。

その他にもキッチンハイターの空容器を使って、“エコスコップ”も浅井さんが考えられました。土がたくさん取りやすく、ひっくり返せば漏斗代わりになるという優れもの。たくさんのエコ精神が溢れているハウスです。

そして、敷地の角には、手作りのログハウスが建っています。

これも、昔休憩所がなく、寒くても、暑くても作業場で休憩されるスタッフさんにせめて休憩時間はゆっくりしてもらおうという思いで浅井さんが作られました。

人や環境を思いやる、優しい人柄がたくさんの植物に伝わり、元気な苗を育たせているのかもしれません。

natural A だからこそ

この社の名前は、浅井さん自身が考えて決めました。

意味としては、「自然体のはじまり」ずっと自然界に携わっていき、そのスタートという意味で「A」。

日本でも世界でも通じるような会社になるように。

ロゴマークも一筆書きで花のマークが書かれている可愛いデザインです。この頃では、他の方との商品と差別化するために、ロゴマークを使われる方も増えましたが、浅井さんが会社を設立したころには、まだまだ、自分自身の商品をプロデュースして、ロゴマークシールを商品にはって出荷する農家さんは、とても少なかったです。

浅井さんは先駆けて、自社商品にはロゴシールを貼り、natural Aの商品だと覚えてもらう努力をずっと続けてきました。

近年では、お客様の方から「青いシールの貼った苗ない?」とご指名で探してもらえるようになりました。

自分の力で商品を売る努力。

浅井さんは、現場での作業が多い中、営業活動もご自分自身で開拓されています。

2003年には自分自身で「ナチュラルA産直広場」もOPENしました。

どこかに頼りきっての販売だけでなく、これからは農家自身も自分の商品のこだわりや良さをどんどん伝えていき、販路開拓を進めていくことが、大切だと浅井さんから教えて頂きました。